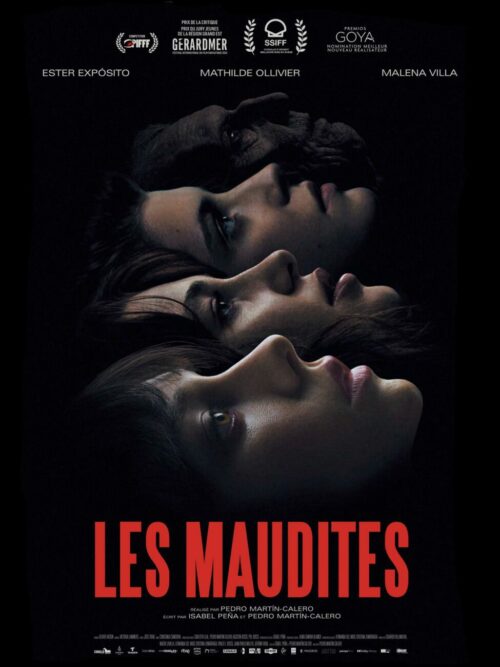

Les Maudites

LES MAUDITESDe Pedro Martin-Calero -Espagne/Argentine 2024-1H47-VOSTFAvec Ester Exposito, Mathilde Ollivier, Malena Vila et José Lui Ferrer C’est un film de genre, à la fois intelligent et efficace , mais aussi une fable tout à fait pertinente et percutante sur la…