AUCUN AUTRE CHOIX

Semaine du 26 février au 3 mars De Park Chan -Wook- Corée du Sud -2H19 -VOST ISemaine du 26 février au 3 mars De Park Chan -Wook- Corée du Sud -2H19 -VOST Yoo Man-Soo travaille dans la même société de…

Semaine du 26 février au 3 mars De Park Chan -Wook- Corée du Sud -2H19 -VOST ISemaine du 26 février au 3 mars De Park Chan -Wook- Corée du Sud -2H19 -VOST Yoo Man-Soo travaille dans la même société de…

De Akihiro Hâta – France – 1h31.Avec Damien Bonnard, Samir Guesmi, Mouna Soulaem… IIl est vraiment notre Jean Gabin d’aujourd’hui : en ouvrier du BTP sur un chantier de l’Est de la France, Damien Bonnard est une fois encore parfait avec…

DU 19 AU 24 FEVRIER De Erige SehiriPar Erige Sehiri, Anna CiennikAvec Aïssa Maïga, Deborah Christelle Lobe Naney, Laetitia Ky Après Sous les figues, sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes en 2022, Erige Sehiri revient à Cannes dans la sélection…

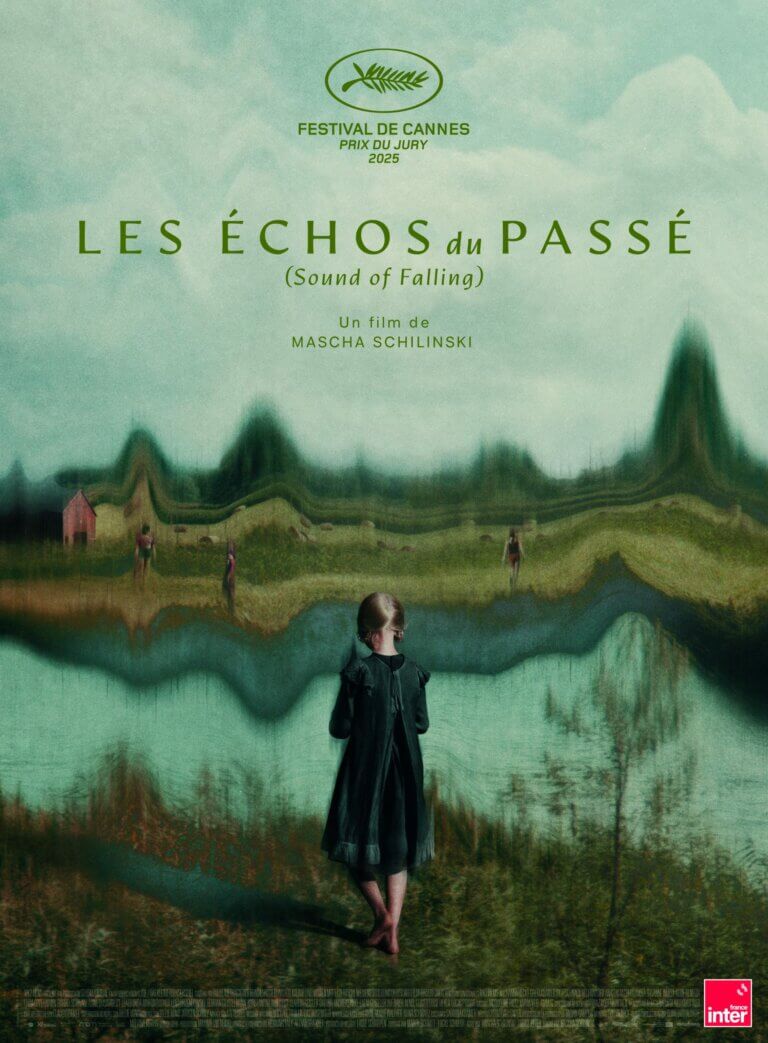

LES ECHOS DU PASSETout ou presque se passe dans un décor unique, une ferme, où d’ailleurs Macha Schilinski a écrit avec sa coscénariste tout le film avant même d’y tourner, contrainte par le temps, un budget serré, et des conditions…

L’Irak de 1990, avec son culte insensé et obligatoire à Sadam Hussein, a tout d’un pays qui pourrait se nommer l’Absurdistan. Pour son premier long métrage, Hasan Hadi a choisi pour personnage principal une petite écolière, accompagnée de son coq…

Film de Sergei Loznitsa – 1h58 – France, Allemagne, Pays Bas, Lettonie, Roumanie, Lituanien – VOST Les occasions de rire devant un film de Sergei Loznitsa sont rares. Raison de plus pour apprécier la blague soviétique racontée par le directeur…

A FEUX DOUXDe Sarah FriedlandAvec Kathleen Chalflant, H. Jon Benjamin Le film s’ouvre avec Ruth (Kathleen Chalfant), une femme âgée seule chez elle, se préparant minutieusement à un rendez-vous qu’on pourrait croire amoureux : choix de la tenue, décoration de la table,…

LES MAUDITESDe Pedro Martin-Calero -Espagne/Argentine 2024-1H47-VOSTFAvec Ester Exposito, Mathilde Ollivier, Malena Vila et José Lui Ferrer C’est un film de genre, à la fois intelligent et efficace , mais aussi une fable tout à fait pertinente et percutante sur la…

Un film de Zabou Breitman et Florent Vassault. France – 1h37 avec Isabelle Nanty, François Berléand, Damien Sobieraff… C’est un film qui naît par hasard de la découverte dans une brocante d’une série de photos d’une même famille. Et de la curiosité…