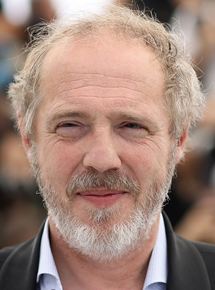

Né le 31 Octobre 1960 à Roubaix

Né le 31 Octobre 1960 à Roubaix

France

Réalisateur

Comment je me suis disputé…, Esther Kahn, Rois et Reines, Trois Souvenirs de ma Jeunesse, Roubaix, une lumière.

Avec Roubaix, une lumière, Arnaud Desplechin, figure de proue de la génération post-Nouvelle Vague des années 1990, poursuit ses retrouvailles avec sa ville natale vue, cette fois, à travers les rondes quotidiennes d’un commissariat, sous un jour beaucoup plus sombre. Le film pratique surtout une expérience de cinéma hors du commun : le remake fictionnel d’un documentaire – Roubaix, commissariat central : affaires courantes (2008), de Mosco Boucault – resté dans les mémoires pour avoir suivi de bout en bout une enquête pour homicide et recueilli les aveux des principales suspectes, deux jeunes femmes inoubliables.

Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans le documentaire de Mosco Boucault ?

La relation entre les deux jeunes femmes suspectées, pour lesquelles on se prend d’affection avant même de savoir qu’elles ont commis des choses de plus en plus répréhensibles, jusqu’à l’irréparable. Je n’arrivais pas à me décrocher de leur mystère. L’une est un peu comme Jeanne d’Arc, elle veut monter au bûcher, l’autre a une noblesse innée, comme Tess d’Urberville. Jeanne d’Arc et Tess réunies, c’était un bon début de fiction !

Pourquoi une adaptation aussi proche, presque à la lettre ?

C’est une idée qui vient du théâtre, sans doute pas étrangère à mon expérience à la Comédie-Française, où j’ai mis en scène Père, d’August Strindberg : j’ai considéré le documentaire originel comme un texte à part entière, devant lequel je me suis incliné, le reprenant tel quel, hormis d’infimes ajouts. L’art de la mise en scène, c’est de servir un texte.

Votre film est à rebrousse-poil du genre policier : on n’y débusque pas des monstres, mais des êtres humains…

J’ai beaucoup révisé la série Mindhunter, de David Fincher, construite sur des interrogatoires de serial killers qui semblent très normaux, mais, dans le fond, sont des monstres. Et c’est vrai que la tâche du commissaire Daoud, joué par Roschdy Zem, est à l’inverse : reconnaître dans le suspect ce qui n’est jamais qu’humain, trop humain. C’est un personnage qui ne demande pas « pourquoi » mais « comment ». Suspendre le « pourquoi » restitue son humanité au suspect. C’est quelque chose qu’on trouve dans « Crime et Châtiment », de Dostoïevski. Raskolnikov, coupable d’un assassinat, a très fort en lui ce désir d’avouer, de se faire prendre par l’inspecteur : flic et criminel tendent tous les deux vers une même vérité.

Vos policiers semblent là pour soulager le suspect d’un poids. Ne sont-ils pas un peu médecins ?

C’est ce que je disais à Roschdy Zem pendant le tournage : ton rôle, c’est celui d’un flic qui devient psychanalyste ! Le pari que je fais quand je tourne un gros plan, c’est que, derrière un visage, il y a toujours une âme. C’est ce que révèle le gros plan depuis son invention : pas une personnalité, pas une expression, pas même un caractère, mais une valeur qu’a chaque être humain, une « lumière », pour paraphraser le titre. La caméra fait ce pari-là : que chez n’importe qui il y a ce supplément.

Votre portrait de Roubaix est si sombre qu’il en aurait presque des accents mythologiques. Est-ce le carrefour des malédictions humaines ?

C’est l’une des villes les plus déshéritées de France, mais elle n’est pas réductible à cela. On s’est rendu compte, pendant les enquêtes préliminaires au film, que Roubaix est toujours une ville d’immigration, chose étonnante de par sa situation géographique, aux confins de la France, à la frontière de la Belgique. Après le caractère enchanté d’Un conte de Noël, je voulais montrer l’autre côté de la ville, là où ça souffre. Et ça a forcément un côté dantesque. Cette fois, je ne vais peut-être pas me faire que des amis auprès des élus roubaisiens [Rires] !

C’est peut-être le premier de vos films où vous semblez reconnaître l’existence du Mal ?

Oui, le mal existe. Il n’est pas forcément incarné, mais il est là, partout autour de nous. On le voit à travers le cas de la jeune fille violée. Face à la sauvagerie, l’abandon, la pauvreté, la douleur, le dernier filet de sécurité, c’est le commissariat. Et c’est mieux qu’il y ait un peu d’institution sociale, même dysfonctionnelle, plutôt que rien. Le commissariat, c’est comme Fort Alamo : après lui, c’est le désert.

C’est nouveau chez vous ! Que s’est-il passé ?

Quand je regarde cette ville que j’ai tant filmée, je me rends compte que j’ai eu une enfance très protégée. A 11 ans, j’étais enfermé dans ma chambre, je lisais, j’écoutais de la musique. A 17 ans, j’ai foutu le camp, et c’est seulement là que ma vie a commencé. C’est une ville que je n’arrête pas de filmer avec culpabilité, parce que je ne la connais pas. Je dis culpabilité car, par exemple, j’ai grandi à Roubaix, terre d’élection de l’immigration maghrébine, et je ne parle pas un seul mot d’arabe : c’est nul ! Mon frère est arabophone, moi pas… Pourquoi ? C’est comme si je n’avais pas vraiment vécu ma vie. Mes personnages se confrontent à cette question que j’ai toute mon enfance évitée.